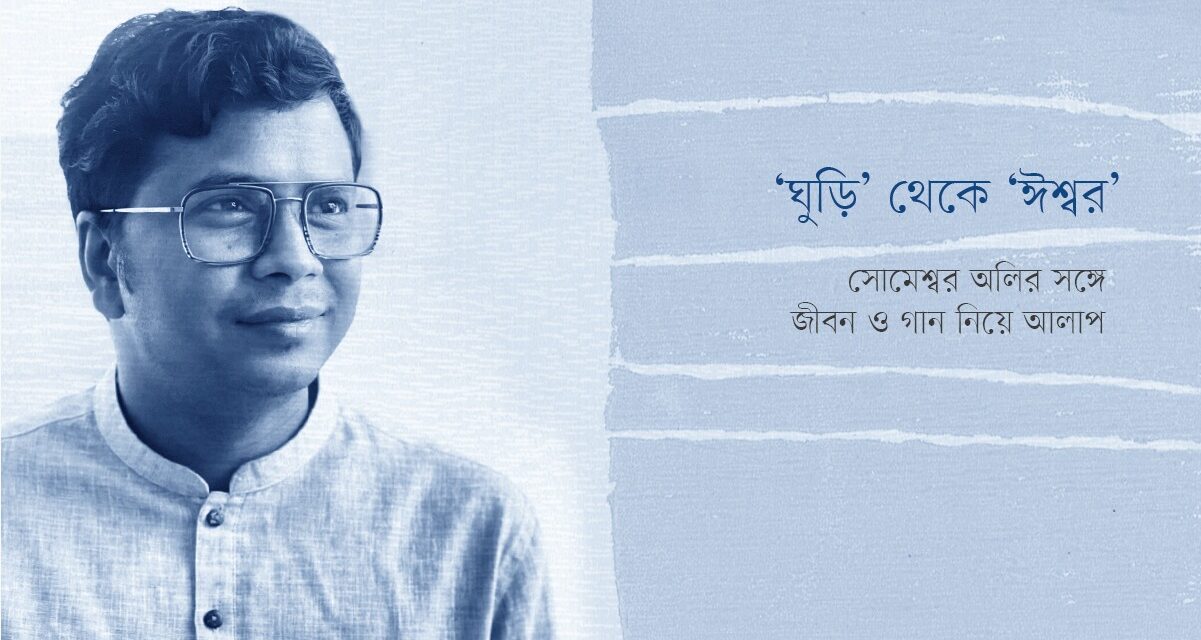

‘ঘুড়ি’ থেকে ‘ঈশ্বর’সোমেশ্বর অলির সঙ্গে জীবন ও গান নিয়ে আলাপ

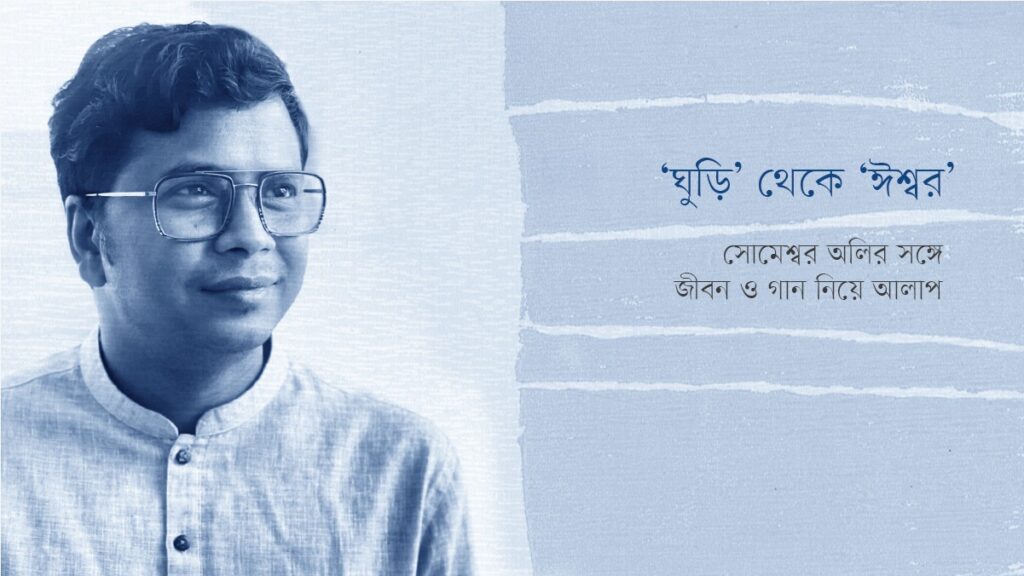

সোমেশ্বর অলি। গীতিকার। যার লেখায় আছে দেখার সারল্য। তবে তা নিত্যদিনের দেখার বাঁধন উহ্য করে অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়। চঞ্চল শ্রোতাকেও আনমনে ভাবতে বাধ্য করে। অলির গানের অবলম্বন হয়তো টুকরো কোনো মুহূর্ত। আমাদের জীবনে যেমন ঘটে। কিন্তু তিনি সেই সূক্ষ্ম কারিগর, যে শ্রোতাকে সমগ্র জীবনের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। অলির ঝুড়িতে রয়েছে অসংখ্য জনপ্রিয় গান, যেসব গান মানুষ বারবার শোনেন। কিন্তু তাকে শুধু জনপ্রিয়তা দিয়ে ওজন করা যাবে না। যা এতক্ষণ বলা হচ্ছিল সেই লিরিকের ওজনও অনুভব করার বিষয় আছে। এসব আলাপে সোমেশ্বর অলি ততটা মুখর নন, কিন্তু তার গীতিকার সত্তাকে বুঝতে নিচের আলাপগুলো আপনার পছন্দও হতে পারে। হ্যাঁ, বেশ দীর্ঘও বটে। সোমেশ্বর অলি এবং তার জীবন, গান ও সৃজনশীলতা নিয়ে এ আলাপের সূত্রধর ছিলেন বাংলা মুভি ডেটাবেজের (বিএমডিবি) কো-অর্ডিনেটর ওয়াহিদ সুজন।

অলংকরণ : নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

ওয়াহিদ সুজন: অলি ভাই, আপনার যে গানটা আমি সবচেয়ে বেশি শুনেছি, সেটা হলো ‘তাই তোমার খেয়াল’। বড় ছেলে নাটকের গান। এমন কথা কি অন্য কারো মুখে শুনেছেন?

সোমেশ্বর অলি: তাই তোমার খেয়াল, ঘুড়ি তুমি কার আকাশে ওড়ো, বুকের বাঁ পাশে, ঈশ্বর— এমনকি অজনপ্রিয় কিছু গানের বেলায়ও এমন কথা প্রায়ই শুনি।

ওয়াহিদ সুজন: এ গানের কথা উল্লেখ করছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। ‘বড় ছেলে’ নাটকটা আমি দেখেছিলাম। সেটা ভালো বা মন্দ সেই আলাপে যাবো না। আমার কৌতুহল হলো, একটা গল্প ন্যারেট করার পর কীভাবে লিরিকের আইডিয়াটা ডেভেলপ হয়। ‘বড় ছেলে’ নাটক ও ‘তাই তোমার খেয়ালের’ যে কম্বিনেশন আমার কাছে অদ্ভুত লেখেছে। মনে হয়েছে এ লিরিক ছাড়া গল্পটা এস্টাবলিশ করা সম্ভব না।

সোমেশ্বর অলি: হুম। এটা নিয়ে আগেও বলছিলেন, মনে পড়ে।

ওয়াহিদ সুজন: সৃজনশীল বিষয়টা হয়তো গড়পড়তা কোনো ঘটনার বর্ণনা নয়। এ প্রক্রিয়াটা আমি বিস্তারিত জানতে চাই।

সোমেশ্বর অলি: মানে গল্পের প্রয়োজনে কীভাবে একটা গান লিখি? তাই তো?

ওয়াহিদ সুজন: জ্বী।

সোমেশ্বর অলি: শুনে গান লেখা অনেকটা উপস্থিত বক্তৃতার মতোই। আগের জানাশোনা, বোঝাপড়া, অভিজ্ঞতা এসব উগড়ে দেয়া। একটা একটা করে করে দিনে দিনে পোক্ত হওয়া। সিচুয়েশন ঘুরেফিরে একই, স্যাড বা রোমান্টিক। প্রোডাকশনের মেজাজ, প্রেক্ষাপট, ক্রাইসিস ও পরিণতি বুঝে লেখা। সেই লেখাটা পরিচালক বা প্রযোজকের মনমাফিক হওয়া জরুরি। এর বাইরে, টেকনিক্যালি এমনভাবে লেখা যাতে নিজের কিছুটা স্বাক্ষর, স্টাইল থাকে। তা অবশ্য কমই ঘটে!

ওয়াহিদ সুজন: আর যখন এমন ফরমায়েশ থাকে না তখন লেখাটা কীভাবে আসে?

সোমেশ্বর অলি: তখন অন্য ব্যাপার। চলতে ফিরতে বা কোনো জরুরি কাজের বেলায় কোনো একটা শব্দ বা পংক্তি মগজে ঘুরতে থাকে, সেটা হয়তো নোট রাখি, আবার ভুলে যাই বা একটানে শেষ করে ফেলি। মোদ্দাকথা, যাপন করা হয় সেই শব্দ বা পংক্তিগুলোর সঙ্গে, তারপর পুরোটা লিখি বা বাতিল করে দেই, নিজের মর্জি।

উল্লেখ্য, স্বাধীনভাবে লেখা পংক্তি ছিল ‘ঈশ্বর কি তোমার আমার মিলন লিখতে পারতো না’। এভাবেই এই লাইনটা পড়ে ছিল, আর লিখতে পারিনি। এর দীর্ঘদিন পর যখন সিনেমার গানটির প্রস্তাব পাই, ব্যস, ওই পংক্তির আগে-পরে লিখে ফেলি বাকিগুলো। ‘ঈশ্বর’ একইসঙ্গে স্বাধীন ও ফরমায়েশি লেখা।

বিএমডিবিতে সোমেশ্বর অলির লেখা পড়তে ক্লিক করুন

ওয়াহিদ সুজন: আলোচনাটা একটু অন্য জায়গা থেকে শুরু করছিলাম। আপনার লিরিক বিস্মিত করে, সেই জায়গা থেকে আমার জানার আগ্রহ ছিল। এবার আরেকটু আগে থেকে শুরু করি। আপনার নাম নিয়েই বলি। সোমেশ্বরী নদীর তীরে আমার কয়েকবার যাওয়া হইছে। সেই নদীর সৌন্দর্য আসলে অবর্ণনীয়। আপনার নামেও সোমেশ্বর, সেখান খেকে নদী বিশেষ করে ভাটি অঞ্চলের সাংগীতিক ঐতিহ্যের কথাও টানতে পারি। সেই ঐতিহ্য ও নদীর নামে নিজের নামকরণ— কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন। নাকি আপনার জীবনে আরো প্রভাবক আছে?

সোমেশ্বর অলি: ‘আপনার লিরিক বিস্মিত করে’— কীভাবে কতখানি করে, আমার জানা নেই। অবশ্য এ নিয়ে আমার নিজের কোনো অবজারভেশন নেই। তবে আমি পেশাগত জায়গা থেকে আরও বিস্ময়কর কিছু হয়তো করতে চাই, সেটা হয়ে ওঠে না, স্বাধীনতা খুব একটা থাকে না।

নামের প্রসঙ্গে আসি। তখনো ঢাকায় আসা হয়নি। মফস্বল শহরে বসে যুগান্তরসহ কিছু পত্রিকায় নিয়মিত লিখছি। নেত্রকোনার মগড়া-তীরে আড্ডার লেখক ভাইদের মনে হচ্ছিলে আমি হয়তো ভবিষ্যতে বড় লেখক হবো। সে ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সঙ্গে আমার নামের (অলিউল্লাহ) সংঘর্ষ বাঁধতে পারে! (যদিও সে সময় অলির সঙ্গে মিলিয়ে আরেকটা ছদ্মনামে আমি লিখতাম! সেটা গোপন থাক।) বয়স কম হওয়ার কারণে আমারও নতুন নামের প্রতি আগ্রহ জন্মেছিল, বিখ্যাত লেখকদের নামবদলের পূর্বইতিহাসও কিছুটা জানা ছিল, কথায় কথায় সবার সম্মতিক্রমে, সোমেশ্বর অলি হয়ে উঠলো আমার লেখকনাম! আমাদের ঐতিহ্যবাহী নদীর সোমেশ্বরী থেকেই সোমেশ্বর।

ওয়াহিদ সুজন: কবিতার প্রতি অনুরাগ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে কোন স্মৃতিটা আপনার প্রথমে মনে আসে?

সোমেশ্বর অলি: কবিতার জগতে প্রবেশ কলেজ জীবনে, যখন গ্রাম ছেড়ে মফস্বল শহর নেত্রকোনায় আসি। আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা প্রত্যন্ত গ্রামে। আক্ষরিক অর্থেই আমাদের ছিল গোয়ালভরা গরু, গোলাভরা ধান। আদর্শ কৃষক পরিবার বলতে যা বোঝায়। সে সময়, হাইস্কুলে পড়ার সময়ও, আব্বা মনে করতেন, তার ছেলেদের চাকরি-বাকরি করতে হবে না, নিজেদের ভাগের জমিগুলো চাষবাস করিয়ে আর দ্বীনের পথে থেকে সাচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারবে! তো কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে ছড়া, অনুকাব্য এগুলো লিখতাম, আমার সেঝ ভাই তখন লেখালেখি করতো, তাকে একপ্রকার অনুকরণই করতাম! পরে নেত্রকোনা শহরে এসে সেখানকার তৎকালীন কবি-লেখকদের সঙ্গলাভ করি, পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রচুর বই পড়ার সুযোগ হয়, দেখাশোনার ব্যাপ্তি-পরিধি বাড়ে, সাহিত্যের মূল স্রোতের বিষয়গুলো বুঝতে শিখি। সত্যিকার অর্থে আমার উপলব্ধির আমূল পরিবর্তন ঘটে ওই সময়টাতে এবং কবিতাকে আঁকড়ে ধরি বোধের সবটুকু দিয়ে।

ওয়াহিদ সুজন: সাধারণত বাংলা সাহিত্যের মূলস্রোত বলতে সে অংশটাকে দেখি তার অন্তরালে বিপুল সম্ভার রয়েছে হাওর অঞ্চলে। যাকে যতীন সরকারের মতো মনীষারা বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোতধারা বলে মনে করেন। সেখান থেকে আপনার অনুপ্রেরণা কেমন। আমি খেয়াল করেছি, যাকে সাধারণত ফোক বলা হয়, আপনার সেই আঙ্গিকের গান কম। এ মুহূর্তে পুরো লাইনটা মনে পড়ছে না, একটা গানে ‘কলিজা’ শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন, যা আমার খুব মাটির কাছাকাছি মনে হয়েছিল।

সোমেশ্বর অলি: ওটা ছিল ‘কইলজা’। ‘ঘরের মায়া ঘরেতে রাইখ্যা/ বাইরে ঘুরি রইদ মাইখ্যা/ নিজে নিজে দেখি চাইখ্যা/ নিজের চোখের জলের নুন/ সইগো তুমি কইলজা দিয়া রানছোরে সালুন’- এমন ছিল গানের কথাগুলো। ফোক বা লোকগানগুলো আমাদের সম্পদ, আমাদের পরিচয়। অঞ্চল হিসেব ধরলে, আমার এসব নিয়ে কাজ করার কথা এবং আমার পছন্দের জায়গাও। কিন্তু গান লেখার পথে আমার হঠাৎ আগমন। মানে, কখনো গান লিখবো কল্পনাই করিনি। কবিতা, গল্পের বাইরে আর কিছু লিখতে চেয়েছি বলে মনে পড়ে না, যদিও সাংবাদিকতার সূত্রে অনেক ধরনের লেখাই লিখতে হয়েছে। কীভাবে গীতিকার হলাম, সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে ফোকধারার গান কিছু লিখেছি, অল্প বিস্তরই প্রকাশ হয়েছে। অপ্রকাশিত আরও কিছু লেখা আছে, কিছু কিছু সুর দিয়েছি, আড্ডায় গাই নিজেরাই। ভবিষ্যতে হয়তো নিজের উদ্যোগেই এগুলো প্রকাশ করতে হবে, জানি না। সত্যি বলতে, ফোক ধারার লেখা চট করে লিখতে পারি না, চাইও না, এটা মনে হয় নাজিল হয়, তাই অপেক্ষা করি।

ওয়াহিদ সুজন: দারুণ। অনেকক্ষণ পর মজার একটা শব্দ পাইলাম। যেটা খুঁজতেছিলাম। ‘নাজিল’। এ বিষয়ে বিস্তারিত বলুন।

সোমেশ্বর অলি: এটা লেখকরা একটু হয়তো বাড়িয়েই বলে, লেখা ‘নাজিল’ হওয়া। হয়তো অর্গানিক অর্থে বোঝানো হয়। আমার মনে হয় কিছু প্লট, চিন্তা, পংক্তি অথবা ইমেজ আপনা আপনি ভর করে লেখকের মাথায়, সেটাকে খুব বেশি যত্নআত্তি করতে হয় না, জাস্ট লিখে ফেলা। দ্বৈবক্রমে ঘটে বিষয়টা।

ওয়াহিদ সুজন: আমি কিছুটা হলেও আধ্যাত্মবাদী তো! তাই লুফে নিছিলাম। অধরা কিছুর ইঙ্গিত থাকে গান-কবিতা যা-ই বলেন। যাই হোক, যে কথা হচ্ছিল আপনি কবিতা আঁকড়ে ধরলেন। তখন বয়স কত? ওই সময় কবিতার সংজ্ঞা কী ছিল আপনার কাছে?

সোমেশ্বর অলি: কবিতা আঁকড়ে ধরা বলতে, ওই বয়সে, স্কুল পেরিয়ে কলেজে ওঠার সময়, হয়তো একটা অবলম্বন আবিস্কার করা, পড়াশোনার বাইরের জগতটাকে দেখা, সেটা শুরুর দিকে ‘কবিতা কী’ তা না বুঝেই শুরু করা। ছোটবেলা থেকেই অন্তর্মুখী ছিলাম। পরিবারের ছোট সন্তান হওয়ার সুবাদে আদরে, আহলাদে বেড়ে উঠেছি। পড়াশোনায় ‘ব্রিলিয়ান্ট’-না হলেও স্কুললাইফে মনযোগীই ছিলাম, খেলাধূলা করার জন্য করতাম। সে সময় লেখালেখি, ভালো ছাত্রত্ব, সুবোধ ছেলে হিসেবে প্রশংসা পেতাম। এভাবেই লেখার সূত্র ধরে নিজের অঞ্চলে ভিন্নরকম প্রতিভার স্বাক্ষর রাখা, পরে কলেজজীবনে কবিতাকে সিরিয়াসলি গ্রহণ করার সুযোগ আসে। লিখতে লিখতে বুঝেছি, কবিতা আমার কাছে কোনো কিছুর সঙ্গে আপস না করার সর্বোত্তম উপায়, নিজের খামতিগুলোকে পুনর্বিবেচনা করা, জেদ, আক্রোশ, ক্রোধ, প্রতিবাদ- এগুলোকে শিল্পরূপ দেয়া।

ওয়াহিদ সুজন: এমনটা শুনেছি কবিতার টানে নেত্রকোনা থেকে ঢাকায় পাড়ি দিয়েছিলেন। নেত্রকোনার কবিদের সঙ্গে আপনার সখ্য কেমন ছিল?

সোমেশ্বর অলি: কিছুদিন আগে নেত্রকোনা শহরে ঘুরতে গিয়েছিলাম। অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি যে, এত বছরেও শহরটার খুব বেশি পরিবর্তন নেই। উন্নয়নের জায়গা থেকে! অথচ এই শহরটাতে আমি নতুনভাবে গঠিত হয়েছিলাম, এই শহরটা আমাকে নতুনভাবে গড়েছিল। এই শহরের কবি-সাহিত্যিক, কলেজের বন্ধু, পাবলিক লাইব্রেরির ছেলেটা, শিল্পকলার অশুদ্ধ উচ্চারণে গান গাওয়া শিল্পীরা, এমনকি চা দোকানি, মোক্তারপাড়া মাঠের মেলা, সিনেমা হল, মগড়া নদী- সবার কাছ থেকে, সবকিছু থেকে আমি নতুন পৃথিবীর গন্ধ পেয়েছিলাম। একঘেয়ে পড়াশোনার রুটিন ছুঁড়ে ফেলে আমি তখন উড়নচণ্ডী বলা যায়। পাঠ্য বইয়ের বাইরে যা পাচ্ছি, পড়ছি, আর দু’হাতে লিখছি। ফল হিসেবে, যা হওয়ার তা-ই হলো, পরীক্ষায় খারাপ করা, পরিবার থেকে এক ধরনের ‘চাপ’ পাওয়া, ঘর পালিয়ে যাওয়ার ভূত প্রথমবার মাথায় ভর করে তখন। আমার আরেক ফেলটুস বন্ধুর উস্কানিতে চলে যাই সিলেটে, সব ছেড়ে! সেখানে গিয়ে অনেক নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে ‘পেটে-ভাতে’ (থাকা খাওয়ার বিনিময়ে বা অবৈতনিকভাবে) লজিং মাস্টার হয়ে যাই। কিন্তু আদরে বাদর ছেলেটা চারমাসের বেশি টিকতে পারেনি। সিলেটের পরবাসজীবন ছেড়ে বাড়ি ফিরে আবার পড়াশোনায় মনযোগী হওয়ার চেষ্টা। কিন্তু সে ফেরাও ঠিক ফেরা ছিল না। কবিতার দুঃসাহসে এরপর ঢাকার পথ ধরি। এবার পরিবারকে না বলে নয়, তবে মিথ্যে বলে ঘর ছাড়ি। যুগান্তরের ‘স্বজন সমাবেশ’-এ লেখার সূত্র ধরে একটা পুরস্কার এরই মধ্যে গ্রহণ করি, আমার হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন নাসরীন জাহান, সেই ছবি ছাপা হয়েছিল যুগান্তরে। এলাকায় আমার বখে যাওয়া ইমেজ কিছুটা পুনরুদ্ধার করে এই স্থিরচিত্র ও ক্রেস্ট। লেখার সম্মানি বাবদ কয়েক শ’ টাকার একটা চেকও তখন আমার হাতে। পরিবারকে বানিয়ে বানিয়ে বলি, ঢাকায় আমার চাকরি হয়ে গেছে যুগান্তর পত্রিকায়। সেই যে এলাম, আর ফিরে যাওয়া হয়নি।

ওয়াহিদ সুজন: তখনো কি শুধু ‘কবি’, নাকি ‘গীতিকবি’’?

সোমেশ্বর অলি: ততদিনে কবিতার মতো করে কিছু লিরিক লিখেছি। বলা যায়, বাতিল কবিতা সেগুলো, নিজের বিচারে কবিতা হিসেবে উত্তীর্ণ নয়। গীতিকার পরিচিতির প্রশ্নই আসে না। সত্যি বলতে লিরিক লিখবো, সে চিন্তা মাথায়ও ঢোকেনি তখন। তবে প্রচুর গান শোনা হতো। ভালো লাগতো একটু কাব্যধর্মী কথার গানগুলো।

ওয়াহিদ সুজন: তো যে পরিস্থিতিতে ঢাকায় এসেছিলেন, তা বেশ সংগ্রামমুখর হয়ে উঠার কথা। সেখানে কবি থেকে গীতিকবি হয়ে ওঠা কীভাবে?

সোমেশ্বর অলি: সংগ্রাম মুখর তো অবশ্যই। এখন যখন ভাবি, অবিশ্বাস্য লাগে। যে ছেলেটা অকর্মার এক সের ছিল, সে ঢাকায় এসে দিনের পর দিন ছোটাছুটি করেছে কাজ ও আশ্রয়ের খোঁজে। সাংবাদিকতায় চাকরি হওয়ার আগে তিন সাড়ে তিন বছর ফ্রিল্যান্সিং করতে হয়েছে। থাকার নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। ঘটনাচক্রে আশ্রয় মিলেছিল একটা বাম সংগঠনের অফিসে, সেই সুবাদে মিছিল-প্রতিবাদ বা রাজনীতির প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করার সুযোগ হয়। অবশ্য সেখান থেকেও এক প্রকার পলায়ন করি। এর মধ্যে পুরনো বন্ধুর সূত্র ধরে এসএম হল, কখনো পাবলিক লাইব্রেরি (তখন রাতেও খোলা থাকতো), একটা প্রকাশনীর স্টোর রুম— এসব জায়গায় রাত কাটিয়েছি। ততদিনে ঢাকায় সমমনা অনেক লেখকসহ বিভিন্ন অঙ্গনের মানুষের সঙ্গে সখ্যতার শুরু। লিটল ম্যাগাজিন, দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লিখছি। গীতিকার হওয়ার প্রসঙ্গে বলতে গেলে, যার নাম আসবে তিনি লুৎফর হাসান। সে সময় জাহিদ আকবর, লুৎফর হাসানসহ বেশ কয়েকজন বন্ধুসুলভ বড়ভাইকে নানাভাবে পাশে পেয়েছি। লুৎফর ভাই সরকারি চাকরির পথে না গিয়ে মিডিয়ায় থিতু হওয়ার চেষ্টা করছেন, তারও স্ট্রাগল ছিল। গান লেখা, সুর করাসহ অনেক ধরনের কাজ করার চেষ্টা করছিলেন। এ রকম টালমাটাল দিনগুলিতেই ‘ঘুড়ি তুমি কার আকাশে ওড়ো’ গানটি লিখেছিলাম, একটা সুরও দিয়েছিলাম। ঘটনাচক্রে সেটি শুনেছিলেন লুৎফর ভাই। এরপর তিনি সেটি আমাদের বিভিন্ন আড্ডায় গাইতে শুরু করলেন। ২০০৫-১১ সাল পর্যন্ত এটি আমাদের আড্ডার প্রাণসঙ্গীত হয়ে ওঠে, অতঃপর এটি আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারে আসে। আমার পুরনো সুরটাকেই মোডিফাই করেন লুৎফর ভাই ও কিশোর। আমার ব্যাপারে অতি-উৎসাহী লুৎফর হাসান ততদিনে আমার ‘গীতিকার সত্তা’ আবিস্কার করে ফেলেন, গান লেখার বেসিক জায়গাগুলো পরিষ্কার করেন এবং ‘ঘুড়ি’র আগেই আমার আরও কিছু গান প্রকাশ হয়।

সে সময় কেউ সরাসরি আমার কাছে লিরিক চাইতো না, লুৎফর ভাই মারফত আমার লিরিক নিতেন বিভিন্ন শিল্পী। লুৎফর ভাই সম্মানি বুঝে নিয়ে আমাকে দিতেন। এভাবে দীর্ঘবছর চলেছে, আমি গান-সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে ইনভলব হতে চাইতাম না। একসময় চাকরি পাই, জীবনে স্থিরতা আসে, পাশাপাশি পেশাদার গীতিকার হয়ে উঠি। আমি মনে করি, গীতিকার হওয়ার পেছনে আমার কোনো স্ট্রাগলই নেই। এ অঙ্গনে আমি পরম সৌভাগ্যবান একজন, যেটা সচরাচর দেখা যায় না।

ওয়াহিদ সুজন: কবি হওয়ার নেশায় অনেকে ঢাকায় এসেছেন; এমন কথা আগে বেশ শুনেছি। তবে এতটা ডিটেইলস শোনা হয় নাই। আপনাদের মনে হয়ে কলা-রুটি জেনারেশন বা এ ধরনের কোনো একটা আড্ডা আছে। লুৎফর ভাই ও জাহিদ আকবর মনে হয় সেই গ্রুপের। আপনাদের সেই যৌথযাপন নিয়ে আরেকটু বলুন। আর সেটা কোন সালের দিকে? সময়টা জানলে এখনকার পরিস্থিতির সাপেক্ষে বোঝা সহজ হতো।

সোমেশ্বর অলি: সময়টা ২০০৫-০৬। সমকাল পত্রিকায় লেখক সম্মানি আনতে গিয়ে গীতিকার জাহিদ আকবরের সঙ্গে আমার পরিচয়। ওই দিনই জাহিদই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন লুৎফর হাসানের সঙ্গে। এভাবেই পরিচিতির বিস্তৃতি। সমমনাদের নিয়ে ‘কলা-রুটি জেনারেশন’ আমাদের পাগলামিরই আরেক নাম। শুরুর দিকে অল্প কয়েকজন ছিলাম, পরে অনেকেই যুক্ত হয়। ওই সময়টাতে আমরা সবাই স্ট্রাগল করছি, খেয়ে-না খেয়ে বা স্রেফ কলা-রুটি খেয়ে দিন কাটাচ্ছি, একেক জনের একেক স্বপ্ন, সবাই ছুটছি, অধিকাংশের শরীরে ও ভাষায় মফস্বলের গন্ধ, সবার একই ড্রেস কোড— ময়লা টিশার্ট ছেঁড়া জুতো। তবে দিন বদলায়, এখন অধিকাংশই নিজ নামে খ্যাত। কেউ সাংবাদিক, কেউ লেখক, কেউ নির্মাতা, কেউ গীতিকার, কেউ ফটোগ্রাফার। একদিকে কবি-লেখকদের সঙ্গে আমার একটা যোগাযোগ, আরেকটা যোগাযোগ মিডিয়া-সংক্রান্ত মানুষদের সঙ্গে। এভাবেই চলছিল। চাকরির সুবাদে পত্রিকা অঙ্গনেও পরিচিত অনেকে ছিলেন। যৌথযাপন বলতে, জাহিদ-লুৎফর ছিল হরিহর আত্মা-বন্ধু। আমি ওদের মাঝে ছিলাম ‘কাবাব মে হাড্ডি’, তবে আদরের। বয়সে ছোট হলেও বন্ধু হিসেবে প্রশ্রয় পেয়ে যাই। আমাদের তিনজনের মধ্যে জাহিদ আকবরের গীতিকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ সবার আগে, তারপর লুৎফর হাসান, সবার পরে আমি।

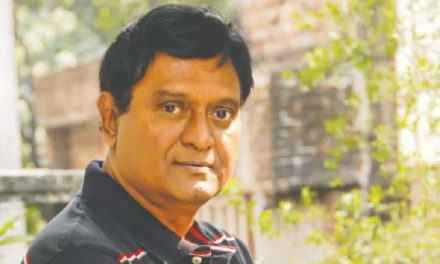

সত্যি বলতে, প্রথম প্রকাশিত গান নিয়ে উত্তেজনা সেভাবে ছিল না। কেননা গানের প্রতি সেই মায়া বা লেখার দায়বদ্ধতাটা তখনও জন্মায়নি। যতদূর মনে পড়ে ২০০৬ সালে প্রথম গান প্রকাশ হয়, সেটি সম্ভবত এস আই টুটুলের গাওয়া (অবশ্যই লুৎফর হাসানের সুর) ‘জলের ভেতর জলের চলন’ অ্যালবামের ‘রঙিন দালান’ গানটি। ‘তোমার বাড়ির রঙিন দালান আস্তে ধীরে ভাঙতেছে/তোমার একটা পুরান মানুষ রাস্তায় বসে কানতেছে’- এমন ছিল কথাগুলো। সমসাময়িকরা নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। গানের অঙ্গনের লোকদের দিকে যদি ফিরি, লুৎফর হাসান চলমান উইকিপিডিয়া, তার সব মনে থাকে, আমার অনেক হারিয়ে ফেলা লাইন এখনো তার মুখস্থ, নানা বিষয়ে তার পঠনপাঠনও বিস্তর। শুরুর দিকে আমার লেখা গানগুলোতে মাত্রা বা মিটার সংক্রান্ত সমস্যা ছিল, তার কারণে এসব কাটিয়ে উঠি সহজেই। মোট কথা, লুৎফর ভাই গান লেখার ফরম্যাট বুঝতে সাহায্য করেছেন।

সোমেশ্বর অলি ও লুৎফর হাসান

বিএমডিবিতে লুৎফর হাসানের লেখা পড়তে ক্লিক করুন

ওয়াহিদ সুজন: হ্যাঁ, লুৎফর ভাইয়ের জানাশোনার পরিধি ব্যাপক। আপনাদের ‘ঘুড়ি’ অ্যালবামের গানগুলো বারবার শোনা হইছে। প্রথম গানে এস আই টুটুল তো বড় ব্যাপার। যাই হোক, আমি আপনাকে যতটা চিনি আত্মমর্যাদাবোধ বেশ টনটনে। সে জায়গা থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে খুব বেশি গানের ফরমায়েশ পাওয়াও কঠিন। সময়ের হিসাবে আপনার প্রকাশিত গানও কম।

সোমেশ্বর অলি: গানের সংখ্যাটা হয়তো আরও বেশি থাকতে পারতো! কিন্তু শুরু থেকেই ‘ধীরে চলো’ নীতিতে বিশ্বাস করেছি আমি। খুব বেশি আলাদা কিছু না করতে পারলেও খুব বেশি গড়পরতাও করতে চাইনি। রাতারাতি গান হিট হলে গীতিকারের জায়গাটা যে রাতারাতি বদলে যাবে, এমন নজির কমই আছে। তবে চাহিদা তৈরি হয়। আমাদের চলচ্চিত্র, সংগীত কিংবা হালের ইউটিউব-কেন্দ্রিক নাটক ইন্ডাস্ট্রি— সবখানে একটা অস্থিতিশীলতা দেখা যায়। এ দিক দিয়ে আমি বা আমার সমসাময়িক গীতিকারেরা একটু বেশিই অভাগা। সিডির যুগে যখন লিখছি, অতি দ্রুত সিডিকে সরিয়ে দিলো মিউজিক ভিডিও বা ইউটিউব। নতুন রকম মাধ্যম, প্রযোজকেরা কাজ দিলেন কমিয়ে। মিউজিক ভিডিওকেন্দ্রিক গানের বাজার খুব বেশি বিস্তৃত হবে কি— অডিও গান প্রকাশই কমতে শুরু করলো। এলো নাটকে গান লেখার চল। আমার মনে পড়ে, শিল্পীকেন্দ্রিক গান লেখা যখন ভুলেই যাচ্ছিলাম, সে সময়টাতে ডাক পেলাম নাটকে গান লেখার। এর আগে কিছু সিনেমার গান লেখার কারণে গল্প বা সিচুয়েশন ডিল করতে অসুবিধা হয়নি, সহজেই নাটকের গানে ব্যস্ততা বাড়লো।

২০১৬ সালে শুরু করলেও ‘বড় ছেলে’র সময় থেকে মিজানুর রহমান আরিয়ান অনেকটা একচেটিয়াভাবে আমাকে একের পর এক কাজ দিয়েছে, কালেভদ্রে অন্যদের নাটকেও লিখেছি, এভাবে কিছুটা সংখ্যা বেড়েছে, না হয় আরও কম থাকতো। তো, যে প্রসঙ্গে বলছিলাম, আমার গানের সংখ্যা কম হলেও আত্মতৃপ্তির জায়গাটা বড়, আফসোস নেই।

ওয়াহিদ সুজন: আপনি বলছিলেন বাংলাদেশের সংগীত জগতের একটা ট্রানজিশন সময়ে শ্রোতা ও পরে গীতিকবি হিসেবে আপনার আত্মপ্রকাশ। ক্যাসেট যুগের শেষ দিকের শ্রোতা আপনি। এরপর সিডি যুগ বেশিদিন থিতু হতে পারেনি। যখন আপনি গানে এলেন সিডি সংস্কৃতি পাল্টে যাচ্ছে মিউজিক ভিডিও ও সিঙ্গেলে। এই যে রূপান্তর। একজন শ্রোতা হিসেবে যার বেড়ে উঠার অনেকটাই মফস্বল পরিবেশে। নিশ্চয় নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হন মাঝে মাঝে। সেই দিনগুলোর কথা ভাবলে কেমন লাগে।

সোমেশ্বর অলি: আমার ছেলেবেলার সঙ্গে কোরআন তেলাওয়াতের সুর মিশে আছে দারুণভাবে। আব্বা পরহেজগার মানুষ ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সকালে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। আম্মা আর বড়ভাইদেরকেও দেখেছি সুরে সুরে কোরআন শরীফ পড়তে। ছেলেবেলার দিকে ফিরে তাকালে একইভাবে উলুধ্বনি, ঢাক-ঢোলের বাজনা, শঙ্খের সুরও আমি শুনতে পাই। আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা গ্রামে। আশপাশে বেশ কিছু হিন্দু পরিবার ছিল (এখনো আছে), তাদের পূজা, অর্চনা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের অংশ ছিলাম। দেখা যাচ্ছে, আব্বা মসজিদে যাচ্ছেন হিন্দু বাড়ির উঠোন পেরিয়ে, সে সময় তাদের খোঁজ নিচ্ছেন। তারাও নানা প্রয়োজনে আমাদের বাড়ি আসছে, আমার খেলার সাথীদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে আব্বাকে উদার হিসেবে দেখলেও একটা জায়গায় বেশ কঠোর ছিলেন তিনি— টিভি দেখা বা রেডিও শোনা। আমাদের উপজেলায় উন্নয়নের ছোঁয়া লাগলেও কী কারণে যেন আমাদের এলাকা সময়ের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। যথেষ্ট সামর্থ থাকার পরও আমাদের ঘরে কোনো টিভি ছিল না। আব্বা পছন্দ করতেন না, একেবারেই না। এবং পাশের বাড়িতে গিয়ে টিভি দেখার ওপরও নিষেধাজ্ঞা ছিল। তাই টিভি দেখতে হতো চুরি করে! বিশেষ করে শুক্রবার বিকেলের সিনেমা দেখতাম। এসব নিয়ে নিয়মিত হাঙ্গামা লেগেই থাকতো। কীভাবে কীভাবে যেন একটা রেডিও/ট্রানজিস্টার এসেছিল আমাদের বাড়িতে। আব্বার অজান্তে সেটা প্রায়ই শোনা হতো। অন্য ভাই-বোনদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে শুনতে হতো। একসময় আমিই সেটা দখলে নিলাম, ছোট বলে। এবং রেডিওর পোকা হিসেবে এলাকায় পরিচিতি পেয়ে গেলাম। দু’ একটা অনুষ্ঠানে আমার পাঠানো চিঠিও পড়েছিল। বাহির ঘরে (বৈঠক ঘর) বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেডিও শুনছি, অন্যরা হয়তো খেলায় ডাকছে, আমি যাচ্ছি না কিংবা পড়ার সময়ও অল্প ভলিউমে পড়ার টেবিলেই বাজছে রেডিওর গান, এটাই রুটিন ছিল! আব্বা মসজিদ, বিচার শালিস, বাজারকর্ম, তাবলীগ জামাত— নানা কারণে প্রায়ই ঘরের বাইরে থাকতেন। রেডিও শোনার বিষয়ে অল্পবিস্তর জেনে যাওয়ার পর আব্বা বকাবকি করতেন। একসময় বকাবকি আর রেডিও শোনা সমান্তরালেই চলতে লাগলো। রেডিওর পোকা ছিলাম পুরো স্কুলজীবন। আমার গান-শোনার অভিজ্ঞতা তখনকার রেডিও-টেলিভিশন, ক্যাসেট প্লেয়ারের সূত্র ধরে। টিভিতে একবার কাউকে দেখলে, রেডিওতে একবার কোনো গান শুনলে মনে থাকতো, সহজে ভুলতাম না।

ওয়াহিদ সুজন: এটা ভালো একটা ব্যাপার। এখন মনে হচ্ছে, ক্যাসেটে গান শোনার সংস্কৃতি ও সিডিতে যাওয়া নিয়ে একটা আলাদা সংকলন করা যাইতে পারে। ওইটা শুধু মাধ্যমের পরিবর্তন তো নয়, জীবনযাপনেরও পরিবর্তন।

আপনি যখন গীতিকবি হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছেন ওইটা এমন এক সময়, যার কথা আগেই বলছিলাম। তখন গাজী মাজহারুল আনোয়ার, কাউসার আহমেদ চৌধুরী বা মোহাম্মদ রফিকউজ্জামানরা যেমন গান লিখছেন, অন্যদিকে লতিফুল ইসলাম শিবলী, শহীদ মাহমুদ জঙ্গী, মারজুক রাসেল বা প্রিন্স মাহমুদরা আছেন। যারা আধুনিকতার ভিন্ন ভিন্ন ফর্ম মেইনটেইন করে লিখছেন। হ্যাঁ সিনেমার তো লিখছেনই অনেকেই। সেখানে আপনি, বা সমসাময়িকরা নতুন কী আনতে পেরেছেন বলে মনে হয়?

সোমেশ্বর অলি: সিডিতে গান প্রকাশের সময়টাতে কিছু অস্থিরতা থাকলেও অনেক রকমের গান প্রকাশ হতো। অডিওতে আধুনিক শিল্পীদের নানা রুচির গান, প্রতিষ্ঠিত ও আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ডের গান, রিমিক্স, একক ও মিশ্র অ্যালবাম, পাশাপাশি চলচ্চিত্রের গান—‘ সব ছিল। বলিউডের গানের আগ্রাসন ছিল যথারীতি। তবে শ্রোতাশ্রেনি আলাদা ছিল, গান শোনার ক্ষেত্রে আগ্রহ ছিল। এ কারণে গান ছড়িয়ে পড়তো গানের দোষে বা গুনেই। গান জনপ্রিয় হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এক সময় বড় নিয়ামক হয়ে ওঠে এফএম রেডিও। ঈদ বা উৎসবকে কেন্দ্র করে সিডি প্রকাশ হতো, সেই সংখ্যাটা এখন কল্পনাও করা যাবে না। লালন, হাছন, রবীন্দ্র, নজরুল বা পঞ্চকবির গান— এসব প্রকাশের ক্ষেত্রেও পৃষ্ঠপোষক ছিল। আমি বা আমার সময়ে আসা লেখকেরা নতুন পরিবর্তন আনবো কী, নিরীক্ষা করার সুযোগ তখন আরও সংকুচিত হয়ে গেছে। প্রচলিত ফর্মুলার মধ্যে থেকেই লিখতে হয়েছে। সবকালেই একটা চাপ থাকে, গান যেন হিট হয়। অবশ্য পরিবর্তন বলে কয়ে আসে না। এসবের মধ্যে থেকেও তখন যারা আলাদা কিছু করতে চেয়েছিল, এখন বা আরও পরে গিয়ে হয়তো তা চোখে পড়বে।

ওয়াহিদ সুজন: গান ছেড়ে এবার খানিকক্ষণের জন্য অন্য প্রসঙ্গে আসি। অ্যালবাম কাভারের বাইরে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কর্মক্ষেত্রে। সাংবাদিকতায় আমরা অল্প সময়ের জন্য সহকর্মী ছিলাম। তাও অনেক বছর হলো। এরপর সাংবাদিকতাও ছাড়লেন আপনি। এখন আমার পাশের ডেস্কে কাজ করেন আপনার সাবেক এক সহকর্মী। কথায় কথায় সেদিন আপনার নিউজের শিরোনাম দেয়ার দক্ষতার কথা বলছিলেন তিনি। লম্বা সময়ে এ পেশায় থাকার অভিজ্ঞতা আমাদের শেয়ার করেন। কেন এ পেশায় আসা এবং সেখানে আপনার অর্জন কী ছিল?

সোমেশ্বর অলি: ঢাকায় এসে স্ট্রাগল করতে করতে (তিন বছর ফ্রিল্যান্সিং) ২০০৭ সালে সাংবাদিকতায় চাকরি পাই। প্রথম চাকরি যায়যায়দিন পত্রিকায়, সাব এডিটর, মফস্বল ডেস্ক, যদিও এতদিন কাজ করেছি শোবিজ নিয়ে! এই চাকরি হওয়ার পেছনে অকাল প্রয়াত কবি আপন মাহমুদের প্রচ্ছন্ন অবদান ছিল। আমার ছন্নছাড়া জীবনের অনেক গল্পের সঙ্গে তার মিল ছিল। যাক, একটা নিশ্চয়তা তো এলো জীবনে! এর ৪ বছর পর সমকাল পত্রিকায় বিনোদন বিভাগে যোগ দেই। এখানেও থাকি চার বছর। এর পরের দুই বছর কাটে বাংলানিউজ ও দ্য রিপোর্ট-এ। ২০০৭-১৭ এই ১০ বছর আমার সাংবাদিক জীবন। এবার আসি, কেন ছেড়ে এলাম, সে প্রসঙ্গে। সত্যি বলতে কোনো স্কিল, একাডেমিক যোগ্যতা ছাড়া কেবল সৃজনশীলতার জোরে ঢাকায় এসে কোন চাকরিটা আমি করতে পারতাম! শ্রম বিক্রি বা ধান্দাবাজি হয়তো করা যেত। কিন্তু দুটোতেই অপারগ ছিলাম। আশপাশের পরিবেশ, মানুষজন, নিজের ভালোলাগা এবং আগ্রহ এসব মিলিয়ে সাংবাদিকতায় পাঠ নেয়া ও চাকরি পাওয়া। তবে ৫ বছরের মাথায় আমার মনে হচ্ছিলো আমি কাজটা উপভোগ করছি না। উপভোগ করছি না মানে, শোবিজের গৎবাঁধা কিছু ফিচার, সাক্ষাৎকার, ব্রেকিং নিউজ— এসব করতে করতে ক্লান্তি চলে এসেছিল। তবে মাহবুব (আজীজ) ভাইয়ের সঙ্গে বিভিন্ন ধাপে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, তিনি খুব করে চাইতেন বিনোদনের লেখাগুলো একটু হলেও যেন সাহিত্যঘেঁষা হয়। তিনি এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ দিতেন। কিছু কিছু নতুন টপিক নিয়েও কাজ করেছেন মাহবুব ভাই। দেখা গেল, তারকাশিল্পীদের ভেতরের মানুষটাকে চেনার একটা সুযোগ হচ্ছে সেসব ফিচার বা সাক্ষাৎকারে। সাংবাদিকতায় আমার অর্জনের তালিকায় অবশ্যই অনেক কিছু আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, ঢাকায় সিনা টান করে অন্তত দাঁড়াতে পেরেছিলাম!

ওয়াহিদ সুজন: প্রসঙ্গটি অস্বস্তিকর হলেও বাস্তবভিত্তি থাকতে পারে। এমনকি অনেক সাংবাদিকও এ কথা বলে থাকেন। অনেকেই বলে থাকেন, পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা গীতিকারদের বিশেষ সুবিধা দিয়ে থাকে। সাংবাদিকতায় আপনাকে সে ধরনের সুবিধা দিয়েছে বলে মনে হয় না; যতটুকু দেখেছি। এটা ভালো বা মন্দ হিসেবে নয়; গীতিকার হিসেবে টিকে থাকার নাজুক একটা পরিস্থিতি তুলে ধরে। আসলেই কি তেমন? সঙ্গে এটাও যোগ করে নিই, অনেকেই মনে করেন সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে বিকাশের জন্য সাংবাদিকতা উপযুক্ত পেশা।

সোমেশ্বর অলি: সাংবাদিকতা-লেখালেখি হাত ধরেই চলে। নব্বইয়ের দশকেও একটা, দুটো টিউশনি করে লেখালেখি সুন্দরভাবে চালিয়ে নেয়া যেত। একইভাবে সাংবাদিকতাও লেখকদের সহায়ক চাকরি হিসেবে অনেকের পছন্দের, তবে সেটা অবশ্যই মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজমের আগের সময়ের কথা। এখন অনেক রকম চ্যালেঞ্জ বেড়েছে। সাংবাদিকতা আর গান লেখাকে আমি কখনো গুলিয়ে ফেলিনি। একটা বা দুটো সুবিধা নিয়ে জীবনে কি হয় আসলে! ‘সুবিধাভোগী/সুযোগসন্ধানী’ তকমা পাওয়া যায়, এটা বুঝতে পারতাম। তো, যতটুকু সতর্ক থাকা সম্ভব থেকেছি। এখানে সবাই সবাইকে চেনে, কে সুবিধা নিচ্ছে, সেটা প্রকাশ পেতে সময় লাগে না।

ওয়াহিদ সুজন: শোবিজের গৎবাঁধা কিছু ফিচার, সাক্ষাৎকার, ব্রেকিং নিউজ- এসব করতে করতে ক্লান্তি চলে এসেছিল— এমনটা বলছিলেন। শোবিজেও তো প্রায় একই ধরনের বিষয় ছিল। মনে আছে, আপনি একটা টেলিফিল্মের গল্প লিখেছিলেন। আপনার দেয়া টাইটেলটা রাখে নাই। পরে সিনেমার চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ করেছেন। যতদূর মনে পড়ে এখানেও তিক্ততা আছে। টাকা-পয়সার কথা নাই বললাম, গানে বোধহয় আপনি অনেক স্বাধীনতা পেয়েছেন?

সোমেশ্বর অলি: টেলিফিল্মের নাম দিয়েছিলাম ‘পেণ্ডুলাভ’। চ্যানেল সেটা বদলে ‘পেন্ডুলাম’ করে দিয়েছিল না জানিয়ে। এই গল্পটা পছন্দের হলেও পড়ে কিছু চলনসই গল্প লিখি। এরপর থেমে যাই, লেখার তাগাদা অনুভব করিনি। হয়তো আরো জানাশোনা প্রয়োজন ছিল, এখন ভাবি। সিনেমার চিত্রনাট্য লেখাটাও একই রকম চলনসই কাজেরই অংশ, যা করতে ইচ্ছে করে না। ওটিটি আসার পর কিছু গল্প লিখেছি, এগুলো কখনো সময়-সুযোগ হলে প্রকাশ পেতে পারে। ইচ্ছে আছে কিছু নিরীক্ষাধর্মী কাজ করার। আর গান যে ঠিক স্বাধীনভাবে লেখা যায়, তা না, কখনো কখনো কম্প্রোমাইজ করে দুই কূল রক্ষা করে লিখি, এই যা।

ওয়াহিদ সুজন: কম্প্রোমাইজের মধ্যে আইটেম গান পড়ে? যতদূর মনে পড়ে কোনো একটা সিনেমায় এ ধাঁচের গান লিখেছিলেন।

সোমেশ্বর অলি: ওহ! বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আগ্রহ নিয়েই লিখেছিলাম দু’ একটা আইটেম নাম্বার। ভালো হয়নি। এরপর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি অনেক। মজরুহ সুলতানপুরি, গুলজার, জাভেদ আখতার অনেকেই আইটেম নাম্বার লিখেছেন, সেসব নানা কারণেই আলোচনায় এসেছে। এখন আরও ব্যাপক পরিসরে বলিউডে আইটেম তৈরি হচ্ছে। বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের এখানে সুর, সংগীত ও নাচ এবং কোরিওগ্রাফি এসব বিষয়ে কমতি দেখা যায়। পাশাপাশি লিরিক একটা ঘটনা— বাংলাতে উপযুক্ত শব্দের অভাব বোধহয় আছে, যা হিন্দিতে নেই। তবে তামিল-তেলেগুর মতো খটমট ভাষাতেও সুন্দর সুন্দর আইটেম নাম্বার হচ্ছে তাদের সামগ্রিক সাংগিতীক উত্তোরণের কারণেই। কী বলব!

ওয়াহিদ সুজন: হ্যাঁ। শব্দের ঘাটতি লাগার মতো বিষয় আমি খেয়াল করেছি। হিন্দি বা ইংরেজিতে অনেক সাধারণ শব্দ লিরিকে সহজ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বাংলায় আবার কেমন যেন লাগে! বিভিন্ন সময়ের গানের লিরিক নিয়ে ফেসবুকে আপনার ছোটখাট আলোচনা চোখে পড়েছে। যেখান থেকে মনে হয়েছে গানে শব্দের ব্যবহার নিয়ে আপনি খুবই সচেতন। প্রচলিত অর্থ ও ব্যাকরণের শুদ্ধতার দিকে মনোযোগ বেশি। আমার তো মনে হয়, এ ধরনের শুদ্ধতা নতুন ভাব ও অর্থ তৈরির জন্য কিছুটা হলেও অন্তরায়।

সোমেশ্বর অলি: ব্যাকরণগত শুদ্ধতার বাইরে অন্য ব্যাপারও আছে। ধরা যাক, গানে ‘তুই’-এর ব্যবহার। বলিউড থেকে কলকাতার সিনেমা হয়ে হঠাৎ করেই আমাদের গানে ‘তুই’ এর জয়জয়কার শুরু হলো। এটা কেন? অনেকটা অযথাই, গা ভাসানো টাইপ ব্যাপার। তো, এসব বিরক্ত লাগে। শুদ্ধতা মেনে নিয়ে নতুন ভাব ও অর্থ তৈরি করা কষ্টসাধ্য হলেও অসম্ভব না। তাহলে তো অনেক স্বীকৃত, প্রশংসিত গান (যেসব নিয়ে খুব বেশি বিতর্ক নেই, ভালোলাগা আছে, আছে কাল জয়ের ইতিহাস) হতো না!

ওয়াহিদ সুজন: অনেক কথা হয়ে গেল। কিন্তু মনে হচ্ছে অনেক আলাপই রয়ে গেছে। লেখালেখির ক্ষেত্রে মানে গান লেখার ক্ষেত্রে আপনি কোন বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেন; রীতি-নীতি আরকি, থাকে না লিখতে লিখতে আপনার মাঝে তৈরি হয়ে গেল।

সোমেশ্বর অলি: ফরমায়েসি লিরিক লেখার ক্ষেত্রে আমার কোনো পূর্বপ্রস্তুতি থাকে না। প্রস্তাব পাওয়ার পর একটা চিন্তা-প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ি, লিখে বের হয়ে আসি, প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন করি, ব্যস। সময় মতো ডেলিভারি দিয়ে দিই ক্লায়েন্টকে। এ কাজটা খুব পেশাদারত্বের সঙ্গে করি। ডেডলাইন মেনে চলি। একইভাবে পারিশ্রমিক বুঝে নেয়ার ক্ষেত্রেও আমি অনমনীয় বলা যায়। এ নিয়ে বদনাম আছে বাজারে। অন্যদিকে নিজের তাগাদা অনুযায়ী যেসব লিরিক লিখি, অনেক সময় সুরের আদলটাও পেয়ে যাই, রেকর্ড করে রাখি। এমন প্রচুর লিরিক আছে, যেগুলো অসমাপ্ত, দু’ চার লাইন লেখা, বলতে গেলে পরের লাইনগুলো পাচ্ছি না বা পেলেও মনঃপুত হচ্ছে না, সেসব পড়ে থাকে, যখন জট খোলে, লিখে ফেলি। এমনটা চলতেই থাকে…

ওয়াহিদ সুজন: পারিশ্রমিক নিয়ে অনমনীয় থাকা যদি বদনামের বিষয় হয়… তাহলে বোঝা গেল মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে চলছে! মাঝে ডিজিটাল রাইটসে গীতিকারদের হিস্যার কথা উঠেছিল। একবার বোধহয় টাকাও পেয়েছিলেন কোনো এক কোম্পানি থেকে! সেটা আবার খবরও হয়েছে। এরপর গীতিকারদের হিস্যার বিষয়টি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে?

সোমেশ্বর অলি: হা, হা। কী আর বলবো! পেশাদার পরিবেশ তৈরি হবে কী করে! অনেক গীতিকারের মধ্যেই নিজে থেকে পারিশ্রামিক বাড়ানো নিয়ে আগ্রহ কাজ করে না, যে কারণে আমার মতো অনেককে অনমনীয় হতে হয়। হ্যাঁ, কয়েক বছর আগে একটি কোম্পানি থেকে আমাকে একটি গানের জন্য রয়ালটি দিয়েছিল, অ্যামাউন্ট খারাপ ছিল না। এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ডিজিটাল রাইটস নিয়ে প্রায়ই রব উঠলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি, হবেও না। সত্যি বলতে, প্রযোজকেরা এই প্র্যাকটিসের মধ্যে ঢুকবেই না, গীতিকারেরা তাদের বাধ্য করবে? অসম্ভব।

বিএমডিবিতে ওয়াহিদ সুজনের লেখা পড়তে ক্লিক করুন

ওয়াহিদ সুজন: আর মিডিয়া যাদের খবর ছাপতে আগ্রহী, মানে শিল্পীরা যখন গানের মালিকানা নিয়ে কথা বলে সেটাই বেশি চোখে পড়ে। এ ভারসাম্যহীনতা সব জায়গায় আমাদের। কোনো বড়-ছোট তালিকা না; বাংলা গানে গীতিকার হিসেবে কাদের লেখা গান আগ্রহ নিয়ে শোনেন? তাদের কারো প্রভাব কি আপনার লেখায় আছে?

সোমেশ্বর অলি: সব সময় আগ্রহ নিয়ে শুনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান। তাঁর পরে গীতিকবিতায় বাংলা গানের ইতিহাসে নতুনমাত্রা যোগ করেছেন, সেই তালিকা খুব বড় না। তাদের লেখা অধিকাংশের গানই ঘুরেফিরে শোনা হয়। কারোর প্রভাব খুব বেশি টের পাই না। তবে অল্প বয়সে প্রায়ই কবীর সুমন আক্রান্ত করতো। অনুপম রায়ের কিছু লেখা উল্লেখযোগ্য মনে হয়, তার ইন্ডাস্ট্রি তাকে মোটামুটিভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে, তাতে ইন্ডাস্ট্রিই সমৃদ্ধ হয়েছে। আমাদের ব্যান্ডের কিছু গান, সে সময়ের নীরিক্ষাধর্মী কিছু লিরিক দেখে, আফসোস হয়, সে সময়ে যদি আমি লিখতে পারতাম!

ওয়াহিদ সুজন: আমরা আফসোস করার মতো সময়ের আগে বা পরে জন্মগ্রহণ করি! যখন আপনার সঙ্গে এ আলাপ শুরু করলাম, এর মাঝে বাসে আসতে আসতে ইউটিউবে গান শুনতেছিলাম। মিনার আমার খুবই পছন্দের শিল্পী। কিন্তু ‘হৃদয় বারতা’ কেন যেন এতদিন শুনিনি বা খেয়াল করিনি। তো, গানটা বার কয়েক শুনলাম। এখনও প্রায়ই শুনি। তখন দেখলাম আপনি লিখেছেন, সুর করেছেন সাজিদ সরকার। আমার ধারণা, গত কয়েক বছরে আপনার বেশির ভাগ গানের অথবা বেশির ভাগ জনপ্রিয় গানের সুরকার সাজিদ। গীতিকার আর সুরকারের এ বন্ডিং কীভাবে গড়ে উঠল। আপনারা কী পরস্পরকে বুঝতে পারেন?

সোমেশ্বর অলি: সাজিদ সরকারের সঙ্গে আমার যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল মিজানুর রহমান আরিয়ানের নাটকে গান লিখতে গিয়ে। আরিয়ান পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সাজিদের সঙ্গে একেবারে শুরুর দিকের কাজ ‘বড় ছেলে’র ‘তাই তোমার খেয়াল’। কাজ করতে করতে একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গেছে। রুচিগত ব্যাপার তো থাকেই। সাজিদের সবচেয়ে বড় শক্তি, সিম্পলিসিটি। সুরে ও সংগীতে সে সাধারণ থাকে। ব্যক্তিজীবনে ও এতটা সাধারণ আর অমায়িক যে, এ সময়ে এভাবে টেকা মুশকিল। সেও আমার মতো শতভাগ পেশাদার এবং এই মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক নেয়া সুরকার-সংগীত পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম একজন।

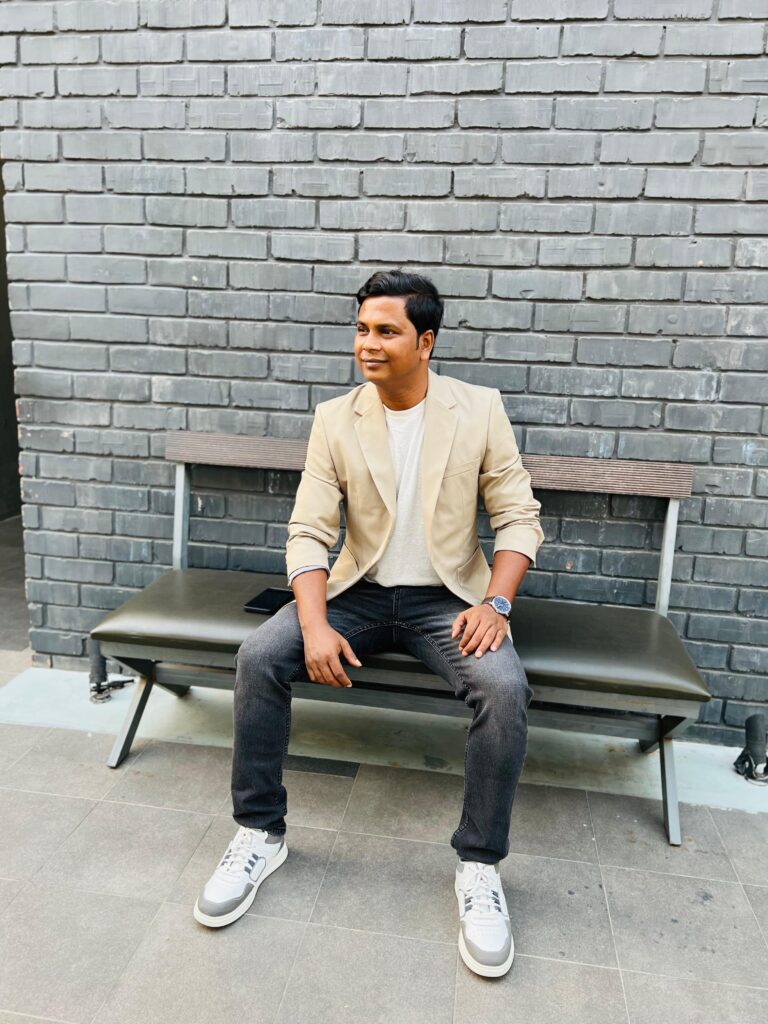

ওয়াহিদ সুজন: সাজিদ সরকার ও লুৎফর ভাইয়ের কথা তো আগেই বললাম। এরপর সুরকার হিসেবে আপনার সঙ্গে বেশি কাজ সম্ভবত বেলাল খান, কিশোর ও তাহসিন আহমেদের। মানে খুব বেশি জুটি হয় নাই। গায়কদের সঙ্গে তো বোধহয় আরো কম। লুৎফর ভাই ছাড়া সবার সঙ্গে এক-দুটি করে গান করেছেন। তবে এখন সিনেমাসূত্রে গীতিকার-নায়ক জুটি পাওয়া গেল। হয়তো চার-পাঁচটা গান, বেশি না। কিন্তু আপনার কাজের প্যাটার্নে এর বেশি পাওয়া মুশকিল মনে হচ্ছে। শাকিব খানের পরপর হিট সিনেমায় গান করেছেন। সেখানে আপনার শ্রোতাও বেড়েছে। এটা কাজের ক্ষেত্রে কেমন প্রভাব ফেলে?

সোমেশ্বর অলি: বড় বাজেটের কিংবা বড় নায়কের সিনেমা- মাইলেজ তো একটা পাওয়া যায়, ঠিক। কে না চায় তার গান বেশি সংখ্যক মানুষ শুনুক! প্রভাব বোধ করি না, তবে সচেতন থাকি আরো চ্যালেঞ্জিং কিছু করার জন্য। হয়তো একই রকম রোমান্টিক বা স্যাড সিচুয়েশনের গান, সেখানেও কতটা নতুনত্ব আনা যায়, সেই চেষ্টা থাকে।

শাকিব খান ও সোমেশ্বর অলি

ওয়াহিদ সুজন: জীবনে মানুষ সফল বা বিফল যাই হোক তার কিছু না কিছু মাইলফলক থাকে। শুরুতেই আপনার একটি মাইলফলক ছিল ‘ঘুড়ি’। ওই সময়ের তারুণ্যের হতাশা, আকাঙ্ক্ষা সব মিলিয়ে দুর্দান্ত লিটারালি পিস ও সময়ের দলিল বলা যায়। এরপর অনেক অনেক চমৎকার গান করেছেন যেগুলোকে ছোট ছোট মাইলফলক বলা যায়। ‘ঈশ্বর’-এ এসে একটা চূড়া স্পর্শ করলেন, যেখানে প্রিন্স মাহমুদ ভাই যিনি অসম্ভব মেধাবী বলা যায় লম্বা রেসে জিতে যাওয়া মানুষ; অসাধারণ কোলাবোরেশান। আর অবশ্যই রিয়াদের কণ্ঠ। আপনার গানের বাইরে থাকা অসংখ্য মানুষ শ্রোতা হিসেবে যুক্ত হলো। ‘ঈশ্বর’-এর এ সাফল্য আপনাকে কীভাবে স্পর্শ করে?

সোমেশ্বর অলি: তাৎক্ষণিক সাফল্য এক ধরনের বাড়তি চাপ। তবে ভালোও লাগে। এক মাস আগেও যে লিরিক বা গানের অস্তিত্ব ছিল না, সেটি যখন মুখে মুখে ফেরে, সবাই প্রশংসা করতে থাকে— এর সঙ্গে অন্য কোনো প্রাপ্তির তুলনা হয় না। ‘ঘুড়ি তুমি কার আকশে ওড়ো’ একটা মাইলফলক স্পর্শ করেছে, ‘ঈশ্বর’ সেই সম্ভাবনা তৈরি করেছে। দেখা যাক, সময় যাক। সময়ই সব বলে দেবে। নতুন শ্রোতা তৈরি হয় নানাভাবে, অনেক কম প্রচারিত গানও নতুন শ্রোতা তৈরি করতে পারে, করে।

ওয়াহিদ সুজন: একটা সাফল্য বা ব্যর্থতা মানুষের সামনে নতুন নতুন পথ খুলে দেয়। পরের গানগুলোয় সেই সাফল্যের রেশ আপনি ধরে রেখেছেন। কয়েকদিন আগে আপনার আরেকটি গান শুনেছিলাম। ফাহমিদা নবীর কণ্ঠে। সে সূত্রে মনে হলো, আপনার গানের বেশির ভাগ শিল্পীই অপেক্ষাকৃত নবীন। গানের মধ্যে প্রজন্মগত যে আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরেন তার সঙ্গে তারা মানিয়ে যান। শিল্পী বাছাইয়ের এক প্রক্রিয়া সম্ভবত কাকতাল। কিন্তু খুবই অর্থপূর্ণ।

সোমেশ্বর অলি: একটা মনের মতো চাকরি করি বলে অর্থনৈতিকভাবে মোটামুটি সাচ্ছন্দ্য-অবস্থার মধ্যে থাকতে পারছি। এর অ্যাডভান্টেজ হিসেবে, কাজ নির্বাচনের বেলায় কিছুটা হলেও নিজের মনমর্জিকে প্রাধান্য দিতে পারি। এ কারণেই হয়তো একটা সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা রাখা গেছে, অন্তত খুব বাজে কাজ করা লাগেনি। নবীন-প্রবীন প্রসঙ্গে বলি, আমি শুরু থেকেই ‘সময়ের সেরা শিল্পী’দের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ (চেষ্টা অর্থে) পাইনি। এ নিয়ে আমার আক্ষেপ নেই। অনেকে আমার সঙ্গে কাজ করতে চাইলেও নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় তবে পরীক্ষিত— এমন শিল্পীদের সঙ্গেই বেশি কাজ হয়েছে। অনেক কোনো কিছুই আমার ওপর নির্ভর করে না যদিও, তবু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কে ভালো গাইবেন, সেদিকেই আমার বা আমার সহকর্মীদের ফোকাস ছিল। ক্যাসেট বা সিডির যুগে, কোম্পানি থেকে একটা বাজেট দেয়া হতো, আয়োজক (গীতিকার বা সুরকার) তিনি তার সময়ের সেরা/জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে কাজ করার স্বাধীনতা পেতেন, সে অনুযায়ী গান রাতারাতি ছড়িয়েও পড়তো, আমরা অনেকেই স্ব-উদ্যোগে গান করার চল পাইনি। সত্যি বলতে, এখন অবধি আমি নিজের উদ্যোগে একটা গানও করতে পারিনি, অন্যের চাহিদার যোগানদাতা হিসেবেই আছি।

ওয়াহিদ সুজন: খুবই গৎবাধা হতে পারে, কিন্তু এ প্রশ্নের মুখোমুখি আপনি ১০০ বছর বয়সেও হবেন। তা হলো, গীতিকার হিসেবে মানে সৃজনশীল জায়গা থেকে আপনার কী কী আফসোস রয়েছে?

সোমেশ্বর অলি: সৃজনশীল জায়গা থেকে আফসোস! এ নিয়ে যদি বলি, তবে আফসোসটা এ রকম— কবে হবে জানি না, তবে চাই। যেমন কিছু গজল আঙ্গিকের গান লিখতে চাই। ফোক নিয়েও কাজ করার ইচ্ছে আছে। সে অনুযায়ী পড়াশোনার চেষ্টা করছি। মিউজিক্যাল ফিল্মের প্রতি আমার তুমুল আগ্রহ আছে। প্লট পেলেই স্ক্রিপ্ট লিখতে বসে পড়বো। এই তো! এ ছাড়া জেমসের কণ্ঠে আমার একটা গান নেই— এটা আফসোস কি-না জানি না। পার্শ্বরর্তী দেশেও রয়ালটি পান গীতিকার-সুরকারেরা, আমাদের এখানে সেই বাস্তবতা নেই, এটা উপহাসের মতো গায়ে লাগে। আফসোস নয়, বিরক্ত হই কিছু কিছু পুরস্কার-আয়োজন-অনুষ্ঠান দেখে, এরা যেন ইচ্ছে করে অপমান করে গীতিকার-সুরকারদের। যে গানের জন্য শিল্পীদের মাথায় তুলে রাখে, পুরস্কৃত করে, সেই একই গানের গীতিকারের নামটা অবধি উচ্চারণ করতে চায় না আয়োজকরা। সেসব অনুষ্ঠানে গিয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসে, সেলফি তোলে মেরুদণ্ডহীন গীতিকার-সুরকারদেরই অন্য অংশ।

ওয়াহিদ সুজন: আশা করছি, আপনার আফসোস দূর হবে। আরো নতুন নতুন আফসোস তৈরি হবে। আমার মনে হয় আলাপে এবার ইতি টানতে পারি। এই যে গীতিকবির জীবন সেখান থেকে জীবনকে কীভাবে দেখেন। আর আপনার কাছে জীবন বা বেঁচে থাকার অর্থই বা কী!

সোমেশ্বর অলি: জীবন এক ক্লান্তিকর যাত্রা। ক্লান্ত হতেই হয়, কাজেই নতুন কিছু সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকার আনন্দ খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করি। জগতের উচ্চাশা, ভোগ, লোভ, জিঘাংসা, যুদ্ধাবস্থা— এসব গভীর খাদ থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিছু একটা নিয়ে নিমগ্ন, নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ থাকার চেষ্টার আরেক নাম আমার কবিতা, গান, লেখালেখি।

ওয়াহিদ সুজন: দীর্ঘ সময় দেয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার জীবন, গান ও অন্যান্য প্রসঙ্গ জেনে নতুন কিছু উপলব্দি হলো। সব সময় ভালো থাকুন।

সোমেশ্বর অলি: হে হে। ভাই, কী যে বলেন! বেশ কিছু প্রশ্নের জবাবে নিজেকে ফিরে দেখার অনুভূতি হয়েছে। আপনার লেখালেখি, কর্ম, সাধনা অব্যাহত থাকুক, সফল হোক।