বড়পর্দায় টেলিভিশন সংস্কৃতির ‘উৎসব’ ও আড়ালে থাকা সিনেশিল্প

বাংলাদেশে সিনে ইন্ডাস্ট্রি বলে কিছু একজিস্ট করে কিনা; তা নিয়ে ‘মুখ ও মুখোশ’ সিনেমা মুক্তির সাত দশক পরও প্রশ্নবোধক বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিয়ে যতি টানতে হয়। এ রকম অনস্তিত্বশীল একটি খাত যে নিজের বন্দনার বদলে টেলিভিশনের ‘স্বর্ণযুগের’ বন্দনা করবে তাতে অবাক হওয়ার কী আছে, এতে সম্ভবত অগৌরবেরও কিছু নাই।

তানিম নূর পরিচালিত হালের বিস্ময় ‘উৎসব’-এর জনরা সম্ভবত সামাজিক ধারা। তবে ‘অনস্তিত্বশীল’ বাংলাদেশি সিনেমায় সাধারণ জনরা হলো– অ্যাকশন, সামাজিক, ড্রামাসহ ভিন্ন ভিন্ন ঘরানার অদ্ভুত মিশ্রণ। ‘উৎসব’ও মিশ্র ধারার, বলা যায় বাংলা সিনেমা হিসেবে এমন একটা সাজুয্যতা আমরা লক্ষ্য করি। আমার মনে হয়, এ সাদৃশ্য বাংলা সিনেমার থাকা-না থাকার যে দ্বন্দ্ব তার কিছুটা সুরাহা করে। কোন জিনিস সমাজে কী অর্থে প্রভাব বিস্তার করবে তার সঙ্গে ভোক্তার সম্পর্ক হলো তারা কী বয়ানে একমত হবে। সে কম কিনতে পারে কিন্তু তার বয়ান যদি শক্তিশালী হয় তবে সেটাই সহজে চোখ-কানে ধরা পড়ে। আবার বাজারে থাকা বাকি নিম্নমানের পণ্যও তার এ বয়ান নির্মাণে সাহায্য করতে পারে। সম্ভব খানিক হরর, খানিক কমেডি, খানিক ড্রামাকে আমরা এ আদবের মধ্যে ধরতে পারি।

‘উৎসব’ মাল্টিপ্লেক্স নির্ভর সিনেমা হলেও মাল্টিপ্লেক্সের দর্শকরা বাংলা সিনেমা কতটা উপভোগ করে এ নিয়ে কিছুটা সংশয় আছে আমার। বরাবরই। আমার অভিজ্ঞতা বলে বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে পপকর্ন-কোক উপভোগ করা দর্শক খানিক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশের কিছুক্ষণ পর নিজেদের মধ্যে গল্প শুরু করে দেন। হয়তো তারা মনে করেন, গোগ্রাসে গেলার মতো বাংলা ছবি কই!

‘উৎসব’ আমি ওটিটি প্লাটফর্মে দেখেছি; ফলত বড়পর্দায় এতদিন যে দর্শকদের আমি দেখে আসছি তাদের জন্য নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নিয়ে আসছে দেখা হয় নাই। কিন্তু সিনেমার ইমোশনাল পয়েন্টগুলো আমি উপভোগ করেছি। মানে তানিম নূর অন্তত কিছু দর্শককে কনভিন্স করতে পারছেন। সেদিক থেকে মনে হয়েছে; দর্শক যতটা অমনোযোগী হন না কেন কানেক্ট করার মতো কিছু বিষয় তানিম নূর রচনা করতে পেরেছেন। এটা বোধহয় সিনেমাটির ওয়ার্ড-টু-মাউথ ছড়িয়ে পড়ারও একটি দিক।

ওটিটি দর্শকরা তানিম নূর থ্রিলার নির্মাতা হিসেবেই জানেন। তবে একযুগ আগে নির্মিত প্রথম সিনেমা ‘ফিরে এসে বেহুলা’র মাধ্যমে শোবিজে তিনি কী দেখাতে আসছেন তার একটা নমুনা হাজির করেছেন। বেহুলা-লখিন্দরের মিথের আধুনিক এ অ্যাডাপ্টেশন জানিয়ে দেয় তানিমের প্রতিনিধিত্ব; অতীত-বর্তমান ও মিথের সঙ্গে সংযোগ তৈরির ক্ষমতা আছে তার। আর ‘উৎসব’ ভবিষ্যৎও দেখিয়ে দেয়। এবং বিভিন্ন মাধ্যম থেকে রেফারেন্স দেয়ার ক্ষমতাও তার আছে।

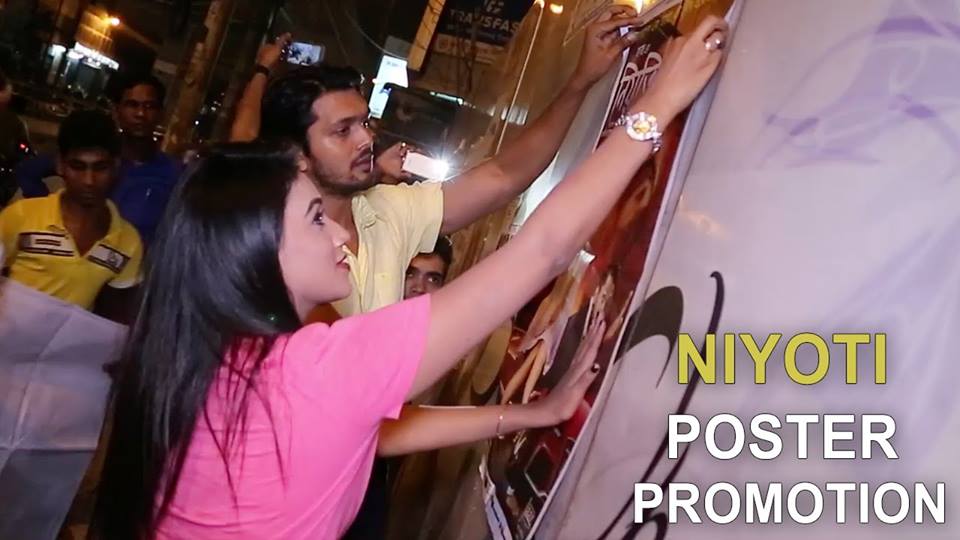

উৎসবের গল্প বা কারা এতে অভিনয় করেছেন আশা করি আমার পাঠকরা জানেন। আমার অনুমান, এখানে সাদিয়া আয়মান ও সৌম্যজ্যেতি সিনিয়রদের তুলনায় সপ্রতিভ ছিলেন। অন্যদের সুবিবেচনাপ্রসূত অভিনয় অনেক ক্ষেত্রে ইনটেনসিটি নষ্ট করেছে। বাংলা সিনেমার হাল দশা ও সাধারণত যা ভাবা যায়; থ্রিলার বা অ্যাকশন ধাঁচের সিনেমাই এখন দর্শক টানবে। তার থেকে তুলনায় ভিন্ন পথে হেঁটেছেন তানিম। এটা বিস্ময়করই নয় চ্যালেঞ্জপূর্ণ বটে। কিন্তু নির্মাতা হিসেবে তিনি যে আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছেন, তার সঙ্গে দর্শকের যোগাযোগ ঘটেছে সফলভাবে। এটা বড় প্রাপ্তি। ‘উৎসব’ নিজের শর্তে বানানোর যে চ্যালেঞ্জ তানিম নিয়েছেন তা ইন্ডাস্ট্রির অনেককে আত্মবিশ্বাস জোগাতে পারে।

পারিবারিক বা সামাজিক চলচ্চিত্র হিসেবে ‘উৎসব’ তাদের যে গল্প বলে বা সে দশায় ফেলে দেয়; সেখানে আফসোস বিষয় হলো– আমাদের গড় ব্যবসাসফল সিনেমার তুলনায় আলাদা হলেও সিনেমা হিসেবে ‘উৎসব’ বড় কোনো কানভ্যাস দাঁড় করায় না। চমৎকার কিছু সংলাপ আমাদের ভাবতে বাধ্য করে, কিন্তু এর বৃহত্তর কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই। এমনটা করা যাবে না; তা নয়। বরং সীমানা টেনে ঠিকঠাক দেখাতে পারা তো একটা কৃতিত্বের ঘটনা। এখানে আমার উপলব্ধি হলো, সিনেমায় আমাদের উদযাপনের আকাঙ্ক্ষা এত কম হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের দর্শকরা কেন বছরের পর বছর এত তুচ্ছ হয়ে আছে!

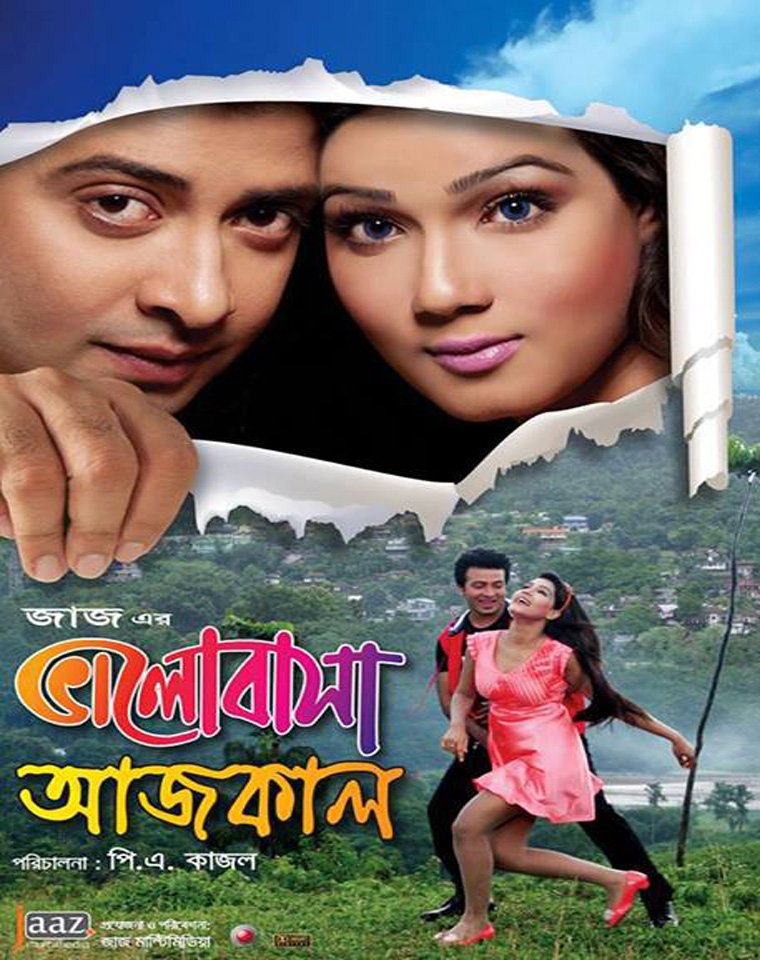

‘বড়পর্দায় টেলিভিশনের সোনালি যুগ’– এ শিরোনামে লেখার পেছনে কিছু অনুমান আছে। বাংলা সিনেমায় কি কখনো তার ইতিহাস মানে সিনেমার ইতিহাসকে রেফারেন্স করা গেছে। খুব যে একটা আছে তা মনে হয় না। কয়েক বছর আগে রায়হান রাফীর সিনেমায় (পোড়ামন টু) সালমান শাহ প্রসঙ্গ এসেছিল। কিন্তু রাফী যখন বড় বাজেটে ‘তুফান’ নির্মাণ করেন এবং অবশ্যই ভারতীয় কোম্পানির অংশীদারত্বে তখন বাংলাদেশের নায়ক হতে চাওয়া তরুণের (শাকিব খান) ড্রেসিং টেবিলে শোভা পায় রজনীকান্তের পোস্টার। এমনকি ‘উৎসব’ সিনেমার নব্বই দশকীয় আবেগে হিন্দি সিনেমা বা ইংরেজি সিনেমার কথা শোনা যায়, তা মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কালচারাল বোঝাপড়া। ‘উৎসব’-এ নায়ক সিনেমা দেখতে রাজশাহীর প্রেক্ষাগৃহে যায় এবং সেখানে বাংলা সিনেমার পোস্টার-ব্যানার টানানো থাকা সত্ত্বেও এটি মূলত হিন্দি বা ইংরেজি সিনেমার ভোক্তাদের জগৎ। যেখানে মফস্বলে সদর্পে টিকে থাকা ফোকের অস্তিত্বও নাই। এর সমান্তরালে যেটা আমাদের মনন গঠনে শক্তিশালী মাধ্যম তা হলো টেলিভিশন। আমাদের যে জনপ্রিয় নস্টালজিয়া তা কিন্তু টেলিভিশন ঘিরেই। ফলে ‘উৎসব’ সিনেমার গল্প বাছাই, তার মূল্যবোধ বা স্টারকাস্ট সেই বিষয়টিকে সামনে রেখে যথাযথ।

অবাক হওয়ার নয় যে সিনেমায় রেফারেন্স ডায়ালগগুলো আসছে টিভি থেকে সিনেমায় যাওয়া অভিনেতাদের বা টেলিভিশন নাটকের জনপ্রিয় সংলাপ অবলম্বনে। মানে সাত দশকের যে ইন্ডাস্ট্রির কথা কেউ কেউ বলবেন (আমিও বলব), তা এ সিনেমায় না-ই হয়ে আছে। ‘বাংলা সিনেমা’ বিষয়টিকে যেভাবে বছরের পর বছর ‘তাচ্ছিল্য’ অর্থে ব্যবহার হয়েছে তাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়ে উঠে নাই ‘উৎসব’-এর। এটা তানিম নূরকে করতে হবে এমন না। বরং এ কথাগুলোর বলার সুযোগ দেয়ার জন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আচ্ছা… প্রথমে এ পর্যন্ত এসে যতি টেনে ছিলাম। কিন্তু আমার ভাবনা মনে হয় এখনো শেষ হয় নাই (এমনকি লেখাটা কোথাও প্রকাশের পরও)। ‘উৎসব’ সিনেমায় যে কালচারাল নস্টালজিয়া আমরা দেখি তা জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা নয়। এর লক্ষ্যে যেন নাটকীয় যে আবহ আমরা প্রত্যাশা করি তা। বছরের পর বছরের সে আদর্শিক সমাজ দেখিয়ে আমাদের টিভি মিডিয়া ক্লান্ত; সেটা। এবং সব গন্তব্য থেকে আমরা কোন হয়তো কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারবো না। কিন্তু কিছু কিছু ইঙ্গিত তো থাকে। সিনেমাটির পজেটিভ দিক হলো, পাখা থাকলে উড়তে হয় ও উড়ার জন্য খোলা আকাশ লাগে এ সংক্রান্ত ডিলেমার উপস্থাপন। যেখাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটা সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসরে উড়াল দেয় ‘উৎসব’। কিন্তু যে ফ্যান্টাসি আর অতি উদযাপিত সাবেকী টিভি সংস্কৃতিতে দেকে আসছি তা বরং আমাদের সীমিতই করেছে। ওই জায়গা থেকে ভবিষ্যৎ বদলানোর জন্য বাস্তব ঘটনাপ্রবাহের তুলনায় ভুতই আমাদের ভরসা!

নব্বই শুধু স্থান-কাল সংক্রান্ত বিষয় নয়। এটা একটা আইডিয়া। টেলিভিশনের যে মধ্যবিত্ত কালচার এবং মধ্যবিত্ত কেন সিনেমা দেখতে যায় না তার উত্তরও আছে এখানে। টেলিভিশন সংস্কৃতির যে ভাবকল্প তাকে বরাবরই বাংলাদেশের একচেটিয়া রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলতে দেখেছি আমরা। কিন্তু এখনকার যে টেলিভিশন সংস্কৃতি তার সঙ্গের এর কোন মিল নেই, ধারাবাহিকতা প্রায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এবং একটা কল্পিত সাংস্কৃতিক মূল্য আরোপ ছাড়া এর বাস্তব মূল্য খুবই কম। ফলে সুশোভন টেলিভিশনের দিনের জিকির শেষ পর্যন্ত জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও মত প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা বা নিজেকে সমাজকে সে যেভাবে দেখতে চায় তা আর টেলিভিশনে দেখানো হয় নাই।

গণমাধ্যমের যে গণতান্ত্রিক ভাব কল্পনা, বাংলাদেশে এটা সৌন্দর্যবোধ আশ্রিত মিথ। কারণ এখানে প্রায়শ গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা একমুখী। শিল্প ও ক্ষমতাবলয়ের বিস্তৃত প্রেম সেই গণতান্ত্রিক ভাব কল্পনাকে মাটিতে নামতে দেয় না। এমনকি খেয়াল করুন ‘উৎসব’-এর মূল তিনটা ভৌতিক ক্যারেক্টার নাটকের কোন রুচি কালচারের বা প্রতিনিধিত্ব করে। চঞ্চল কিন্তু হাড়কিপটের চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে না। সেখান থেকে আমাদের টেলিভিশন সংস্কৃতির সুসময় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এটা ঠিক যে অভিনেতারা চরিত্র অনুযায়ী পর্দায় দেখা দেন মাত্র। কিন্তু এই সিনেমায় তারা শুধু সিনেমার চরিত্র না; ভৌতিক অর্থে হলেও চঞ্চল, জয়া, অপি এমনকি জাহিদ বা মিমি। আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখেছি তাদের অভিনয়। একই সঙ্গে টেলিভিশনের মায়াময় পরিবেশের বিপরীতে আমরা যে রুঢ় বাস্তবতার মধ্যে আছি ক্যারেক্টারগুলো যে তার থেকে অনেক তফাতে থাকে সেটা স্পষ্ট। বাংলাদেশে সিনেমা ও টেলিভিশনের যে দূরত্ব এবং গণ মানুষের হতে পারা না পারার যে দুরত্ব; রুচি শাসন সম্পর্কিত যে রাজনীতি-অর্থনীতি ‘উৎসব’ তার চমৎকার উদাহরণ।